目標

合成コントロール法(Synthetic Control Method)について理解する

合成コントロール法

合成コントロール法は、因果推論の手法のひとつで、政策や介入(イベント)の効果を評価するために用いられます。特に「処置を受けたのが1つのグループ(または地域・国)だけ」の場合に有効です。

ポイントは、処置を受けなかった他のグループ(対照群)を 「加重平均で組み合わせて、似たような『合成グループ』を作る」 ことです。その「合成グループ」の推移を 処置がなかった場合の反実仮想(カウンターファクト)」 とみなし、処置後の差分を「政策効果」として解釈します。

例)ある県で禁煙条例を導入した、その効果を測りたい。

分析の流れ

- 処置群(Treatment Unit):介入を受けた対象(例:条例を導入した県)

- ドナー群(Donor Pool):介入を受けなかった他の対象(例:導入していない他県)

- 重み付け:ドナー群をうまく組み合わせ、処置群の「介入前の推移」にできるだけ近づける

- 効果推定:介入後に処置群と合成コントロールの差があれば、それを政策効果と解釈する

合成コントロール法の実施例

サンプルデータ(架空例)

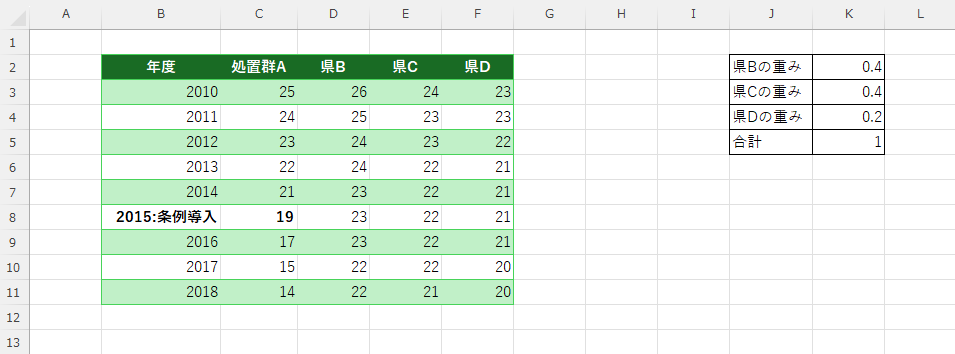

「ある県(処置群A)」で 2015年に禁煙条例を導入したとする例です。

比較対象は「県B」「県C」「県D」。アウトカムは「喫煙率(%)」です。

| 年度 | 処置群A | 県B | 県C | 県D |

|---|---|---|---|---|

| 2010 | 25 | 26 | 24 | 23 |

| 2011 | 24 | 25 | 23 | 23 |

| 2012 | 23 | 24 | 23 | 22 |

| 2013 | 22 | 24 | 22 | 21 |

| 2014 | 21 | 23 | 22 | 21 |

| 2015:条例導入 | 19 | 23 | 22 | 21 |

| 2016 | 17 | 23 | 22 | 21 |

| 2017 | 15 | 22 | 22 | 20 |

| 2018 | 14 | 22 | 21 | 20 |

合成コントロールの重み付け(w)

Solver(ソルバー)で「二乗誤差の最小化」の処理を行います。

(1)「県Bの重み」「県Cの重み」「県Dの重み」を設定する

- 重みの値は任意ですが、設定は合計が「1」となるように設定します。

- 「県Bの重み」+「県Cの重み」+「県Dの重み」= 1

- ※ 例えば、「県Bの重み」=0.4、「県Cの重み」= 0.4、「県Dの重み」=0.2

- ※ 合計が「0」(例えば、「県Bの重み」=0、「県Cの重み」= 0、「県Dの重み」=0だとエラーとなることがあります。)

(2)合成コントロールの列を作成して計算式をセルへ追加し、全行へセルをコピーします。

セルG1=D3*$K$2 + E3*$K$3 + F3*$K$4

(3)誤差(残差)の列を作成して計算式をセルへ追加し、全行へセルをコピーします。

H列に残差(処置−合成)を置く:セルH3 = SUM(C3-G3)

(4)目的関数(SSE)を作成します。計算に利用するセルは介入前の年の誤差までです。

下の式は各セルを二乗して合計を算出しています。

セルK7 = SUMPRODUCT(H3:H7, H3:H7)

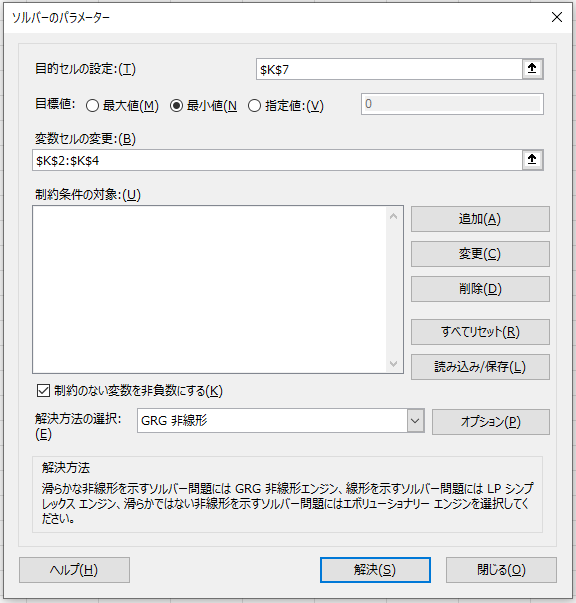

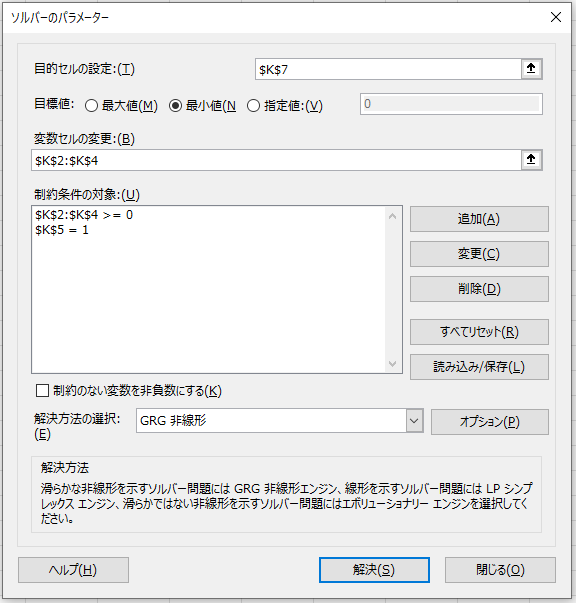

(5)Solver の設定

- 目的セル:$K$7(SSE)を 最小化

- 変数セル:$K$2:$K$4

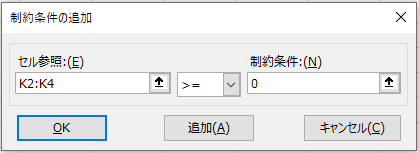

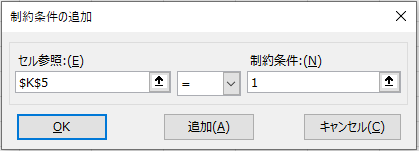

- 制約:

- K2:K4 >= 0(非負制約)

- K5 = 1(重みの合計が1)

- 解法は「GRG 非線形」または「単体法(シンプレックスLP)」を選択します。

- 「解く」をクリックして実行 → 最適な w が得られます。

データタブ→分析から「ソルバー」をクリックします。

制約は右の追加ボタンから追加します。

設定が複数ある場合は条件入力後追加をクリックします。

完了したら制約条件の追加ボックスの「OK」をクリックします。

「解決」を実行します。

出力結果

県Bの重み 0.433333333

県Cの重み 0

県Dの重み 0.566666667

合計 1

目的変数(SSE) 1.366666667

出力結果とその解釈

出力結果:

重みの意味:県B=0.4333、県C=0、県D=0.5667

介入前(2010–2014)の県Aの推移は、BとDの加重平均で最もよく再現でき、Cは不要だった(重み0)と解釈できます。

前処置期の適合度:SSE=1.3667(5年分)。RMSPE ≈ √(1.3667/5) ≈ 0.52ポイント

尺度(喫煙率20%前後)に対して十分小さめ=良好なフィットと判断できます。

→ 介入後に大きな乖離が出れば、それを政策効果と解釈しやすい状態。

介入後の推定効果(A−合成)

同じ重みで2015年以降の「合成コントロール」を作ると次のようになります。

| 年 | A(実測) | 合成 | 効果 = A−合成 |

|---|---|---|---|

| 2015 | 19.00 | 21.87 | -2.87 |

| 2016 | 17.00 | 21.87 | -4.87 |

| 2017 | 15.00 | 20.87 | -5.87 |

| 2018 | 14.00 | 20.87 | -6.87 |

負の値は「実測が合成より低い」=条例導入で喫煙率が下がったことを示唆。しかも年を追って効果が拡大しており、定着・累積効果の可能性があります。

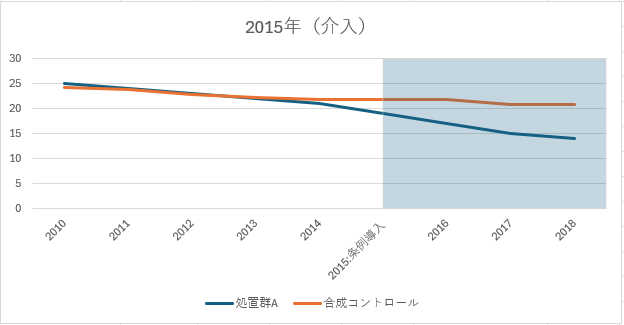

折れ線グラフで可視化(二種類作成)

折れ線(A と 合成)+介入時点

目的:介入前の一致と介入後の乖離を直感で見せる。

表示要素とポイント

- 折れ線:A、合成コントロールの「2本」です。

- 介入年以降の期間に薄い網掛けをします。

- 凡例は上側、タイトルに「2015年(介入)」を明記します。

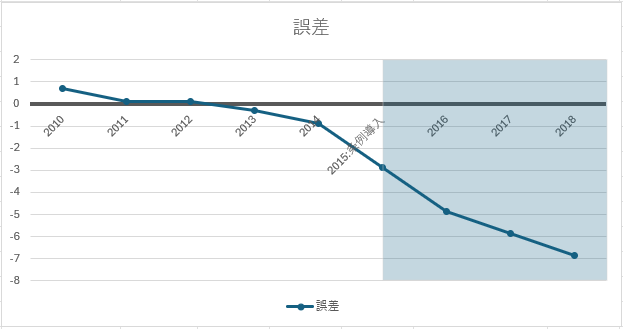

折れ線(ギャップ=A-合成)

目的:効果の符号と、その大きさを一目で伝える。

表示要素とポイント

- 0の基準線を太めに

- 介入年以降の期間に薄い網掛けをします。

- 介入前はギャップが0付近で小さいこと、介入後に大きく離れることが分かる配置。

今回は以上となります。

ブックマークのすすめ

「ほわほわぶろぐ」を常に検索するのが面倒だという方はブックマークをお勧めします。ブックマークの設定は別記事にて掲載しています。

準実験:合成コントロール法-1280x720.jpg)

-640x360.jpg)

クロス集計・カイ二乗検定-640x360.jpg)

準実験:傾向スコアマッチング(PSM)-640x360.jpg)

カスタム調査とシンジケートデータ-640x360.png)

データドリブンマーケティング-と-マーケティングミックスモデリング(MMM)-640x360.jpg)

カスタム調査とシンジケートデータ-320x180.png)

帰無仮説と対立仮設・有意水準・P値・z検定-320x180.png)

準実験:合成コントロール法-320x180.jpg)

準実験:回帰不連続デザイン(RDD)-320x180.jpg)

準実験:傾向スコアマッチング(PSM)-320x180.jpg)